- もし、あなたの工務店がホームページから集客や受注を増やしたいのなら・・・

- もし、あなたの工務店が自社のブランドを確立したいのなら・・・

- もし、あなたの工務店が今よりも1棟あたりの利益を増やしたいのなら・・・

工務店を始め住宅業界は400年に一度の大仕事をしている!?

日本の住宅建築は400年ごとに革新を遂げてきていると言われています。歴史を振り返るとわかりやすいのですが、

1.西暦元年の頃は竪穴式住居で、自分で家をつくっていた。

西暦元年の頃、日本の住宅は主に竪穴式住居でした。これは、地面を掘って作られる住居で、その名の通り、地面に穴を掘り、その中に住む形式のものです。自然の力を利用して、冷暖房を調節し、生活を営んでいました。この時代の人々は、自分たちで家を建てる技術を持っており、自給自足の生活を送っていました。

2.西暦400年頃に高床式に移った。

竪穴の湿気の多い不衛生な環境から、乾燥した通風のよい快適な高床式への移行。

西暦400年頃になると、住宅の形式は高床式に移行しました。竪穴式住居は湿気が多く、不衛生な環境が問題となっていました。それに対し、高床式住居は地面から離れた位置に床を設けることで、湿気を避け、乾燥した通風の良い環境を提供しました。これにより、住環境は大きく改善されました。

その移り変わりはまるで、倉庫から住居のようですね。

3.西暦800年頃になると、寝殿造りが盛んになった。

宗教心も高まり、神社仏閣が数多くつくられるようになった。それが住宅建築のモデルとなり、寝殿造りとなった。

西暦800年頃になると、寝殿造りが盛んになりました。この時代は、宗教心が高まり、神社仏閣が数多く建てられるようになった時期でもあります。これらの建築様式が住宅建築のモデルとなり、寝殿造りという形式が生まれました。寝殿造りは、中心に主要な部屋を配置し、その周囲に廊下や部屋を配置する形式で、現代の日本家屋の原型とも言えるものです。

4.さらに、400年後の西暦1200年頃には、戦国時代に突入。

戦火で焼け落ちない耐火性の強さなどを求められ、白壁や瓦を使った、武士の家としての武家づくり、別名「書院造り」が住宅のモデルとなった。

400年後の西暦1200年頃には、戦国時代に突入しました。この時代は、戦火で家が焼け落ちないよう、耐火性の強い建築材料や設計が求められました。白壁や瓦を使った武家づくり、別名「書院造り」が住宅のモデルとなりました。書院造りは、武士の家としての機能性と、美しさを兼ね備えた建築様式で、日本の伝統的な美意識を反映しています。

5.平和な時代の西暦1600年頃になると、

千利休らの影響で、わび、さびを基調とした数寄屋造りが生まれる。今で言う在来木造軸組み工法。

平和な時代の西暦1600年頃になると、千利休らの影響で、わび、さびを基調とした数寄屋造りが生まれました。数寄屋造りは、自然素材を活かし、シンプルでありながら深い美しさを追求した建築様式で、現在で言う在来木造軸組み工法の原型となりました。この時代の住宅は、人々の生活や精神を反映し、日本の美意識や哲学を体現しています。

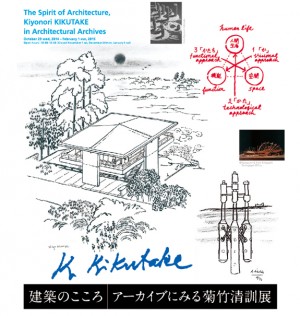

以上、ここまでのこの話、建築家の菊竹清訓氏が説いている話なんです。

菊竹清訓は、日本の建築家であり、メタボリズム理論を提唱したことで知られています。彼は、大阪万博のエキスポタワーや江戸東京博物館など、多くの建物を設計しました。また、自身の自邸である「スカイハウス」も有名です。菊竹清訓は、1928年に福岡で生まれ、2011年に亡くなりました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E7%AB%B9%E6%B8%85%E8%A8%93

菊竹氏はこの後、

「日本型住宅が21世紀の世界の理想住宅となる」

と述べていますが、「日本型住宅」という表現が抽象的で、なかなかイメージがわきませんよね。

次なる革新とはどんな家づくりでしょうか?

さて、ここからは、オリジナルです。

そして、400年が経ち、いま2000年代に突入しました。この次なる革新を・・・

- とある方は、「パネル工法」とおしゃっていました。

- とある方は、「200年住宅」とおっしゃっていました。

- とある方は、「建築家との家づくり」とおっしゃっていました。

さて、工務店経営者であるあなたはどんな風に感じていますか?

日本の住宅建築の歴史を振り返ると、400年ごとに大きな変革が起こってきました。竪穴式住居から高床式、寝殿造り、書院造り、そして数寄屋造りへと、時代と共に住宅の形状や構造は変化し、人々の生活や価値観を反映してきました。

そして今、我々は新たな400年周期の始まりに立っています。これからの住宅建築における革新は何でしょうか? パネル工法? 200年住宅? 建築家との共創による家づくり? それともまだ見ぬ新たな形?

革新的な工務店の中には、すでに新たな方向性を見つけ、それに向かって進んでいる方もいらっしゃるでしょう。しかし、まだその方向性を見つけられていない方もいるかもしれません。

過去の歴史から学び、未来を創造するならば、ただ新しい技術を取り入れるだけではなく、人々の生活を豊かにするための新たな価値を提供することです。

それぞれの考え、それぞれのビジョンを大切にし、新たな時代の住宅建築を創造していきましょう。挑戦と創造力が、次の400年の住宅業界を切り開く力となると思っています。

さて、あなたはどんな風にお考えでしょうか?

考察:普遍的な資源 『人・物・金』

「人・物・金」の3つは、大切な経営資源であり、事業の要素とも呼ばれます。事業を成功に導くためには、これらの要素が欠けてはならないと言われています。これに関連してか、近代の家づくりにおいても、「人・物・金」がキーになっているのです。

戦前の家づくりは、紹介や人づてによる地域の職人さんによって建てられています。つまりは「人」です。

その後、戦後の住宅不足で、一定の品質を持った供給力が求められ、ハウスメーカーが頭角をあらわしてきます。つまりは、「物」にシフトしていくのです。機能や性能を求めているため、多少、営業マンがゴリ押ししても売れる時代が続くのです。

そして、どこで建ててもある一定の品質が担保されるようになると、次は、価格に注目が浴びてくるのです。ローコスト住宅、つまりは、「金」にシフトしていきます。坪○○万円や1000万円台、1000万円をきる住宅も出てきました。

ここまでを振り返るとわかりやすいのですが、

人 ⇒ 物 ⇒ 金

という流れできています。

勢いのあったローコスト住宅も今は、落ち着いています。これは「金」から、次へと移ってきているのです。

次は『人』の時代?

今、家づくりを考えている30歳前後、30代の世代は、説得されるより、納得して建てたい世代でもあります。設計事務所の依頼する方なら、こだわりも強い方が多いため、なおのこと「納得したい」ですよね。

納得する上で重要になってくるのが、「信頼」です。

今や情報過多の時代であり、受け手側も、どこからの情報をどう処理していいかが、わかりにくくなっています。

そんな時代だからこそ、

”何を言うかではなく、誰が言うか。”

これが大事になります。つまり、いかに信頼を獲得するかが大事になります。

同じように、建売・マンション・工務店、ハウスメーカー・設計事務所など、住まいひとつとっても、切り口がたくさんあります。そして、住まいの情報も、今や山ほど公開されています。

だからこそ、

”何を建てるのかではなく、誰に建ててほしいのか”

であり、「人」や「考え方」に共感し、信頼し、そして、依頼していきますね。時代はまわると言われますが、「金」⇒「人」へ循環しているのです。